A falta de una mejor definición, podría decirse que en un año de claro retroceso en cuanto a la recaudación en las taquillas de todo el mundo, la Academia de Hollywood se muestra de lo más valiente apostando por una serie de películas polémicas, arriesgadas, comprometidas con la realidad que les rodean y dejan de lado aparatosas propuestas de simple entretenimiento o fórmulas que hace tan solo unos pocos años hubieran podido parecer seguras de cara a obtener las doradas estatuillas. Así, películas como Cinderella Man (3 nominaciones: Actor de Reparto, Montaje, Maquillaje), Memorias de una Geisha (5: Dirección Artística, Vestuario, Fotografía, BSO y Sonido) Pride or Prejudice (4: sorprendente Mejor Actriz, Dirección Artística, Vestuario y BSO) o King Kong (4: Efectos Visuales, Sonido, Montaje de sonido, Dirección Artística) son apartadas sin contemplaciones de los premios más importantes dejando las categorías tradicionalmente más relevantes en manos de películas que si de algo no puede acusárseles es de ser precisamente complacientes con los gustos generales del público, sino más bien todo lo contrario. Filmes como Brokeback Mountain (8 nominaciones) Munich (5) Buenas Noches y Buena Suerte (6) Crash (6) e incluso Capote (5) – hasta en eso la Academia se muestra arriesgada: ha preferido apostar por una película que ilustra un fragmento de la vida de un personaje tan complejo e incómodo como Capote antes que por el biopic algo más tradicional de Johnny Cash Walk The Line, que no obstante también sale bien parado con sus cinco nominaciones, dos de ellas a Mejor Actor y Mejor Actriz – son todas ellas obras que más allá de sus cualidades artísticas o su capacidad de emocionar al espectador, tratan temáticas que invitan al debate y a la reflexión, son obras de esas que obligan a uno a mirarse por dentro y a posicionarse en asuntos complejos, delicados e incluso polémicos. La Academia apuesta por un cine que no se anda con medias tintas y por unos directores – debe ser la primera vez en bastante tiempo que las cinco cintas nominadas a mejor película tienen su correspondencia con las cinco candidaturas a la mejor dirección y además todas ellas están nominadas al guión, ya sea éste original o adaptado, lo que es un detalle de lo más interesante – que enfrentan a dos directores de probada personalidad y solvencia a lo largo de sus respectivas carreras (Spielberg y Lee) con tres recién llegados (Clooney, Miller y Haggis) que en apenas su primera o su segunda película como directores han demostrado que si uno lleva a buen puerto los proyectos en los que creen firmemente y en los que merece la pena involucrarse de un modo personal, pueden encontrar una recompensa mayor de la que esperaban.

¿Es esto una revolución en la forma de entender el cine en Hollywood? Miremos el resto de las nominaciones con un poco de detenimiento: más allá de las películas nominadas en las categorías más importantes encontramos obras como Syriana – jo, éste es el año de la consagración de Clooney a varios niveles: tres nominaciones de una tacada, incluyendo dirección, guión original y actor de reparto – El Jardinero Fiel (4 nominaciones), Una Historia de Violencia (2, una para el guión adaptado y otra, excesiva según mi parecer aunque hay gente a la que le gustó mucho, para el actor de reparto William Hurt) y La Pesadilla de Darwin (nominada a Mejor Documental) que no son precisamente títulos sencillos y amables con el espectador, por decirlo suavemente, sino películas que sacuden conciencias a modo. De acuerdo, se puede argumentar que Las Crónicas de Narnia o La Guerra de los Mundos también están nominadas, pero sus candidaturas, todas en apartados técnicos, son las habituales de todos los años. A mí si me parece que hay una cierta revolución en las nominaciones de este año: la Academia ha estado de lo más valiente. Y creo que sigue la línea establecida el año pasado cuando el aluvión de premios a Million Dollar Baby por encima de otro tipo de propuestas mucho más aparatosas representó para muchos el signo de una reconciliación necesaria entre la Academia y los que habitualmente somos descreídos con eso de que se supone que premia lo mejor del año, más allá de los siempre omnipresentes intereses comerciales.

Notas Breves:

Me toca las narices que la Academia siga ninguneando a Woody Allen ¿no merecía Match Point, su mejor película en años, algo más que una mísera nominación al Guión original?

Anda que no va a dar juego eso de tener nominada a Munich a la Mejor Película y Paradise Now a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Desde luego, si gana cualquiera de las dos (especialmente Paradise Now) habrá que desterrar de una vez por todas lo del mito del lobby judío que supuestamente domina Hollywood

Decididamente, la Academia odia a George Lucas. A mi no me gustó La Venganza de los Sith, pero que no nominen al Episodio III a los Mejores Efectos Visuales y que solo tenga una nominación ¡al mejor maquillaje! es un poco de cachondeo ¿no?

Me sorprende la ausencia en las nominaciones a mejor dirección Artística de Charlie y la Fábrica de Chocolate, que solo está nominada a Mejor Vestuario.

Otra peli de la que se espera mucho este año, The New World de Terence Malick, se tiene que conformar con una nominación a la Mejor Fotografía, categoría donde por cierto también está nominada Batman Begins

Difícil de narices la categoría de Mejor Película de Animación este año: Howl’s Moving Castle, Wallace y Gromit y La Novia Cadáver… ¿mi voto? Pues sería para Miyazaki. Otra vez. El Castillo Andante es otra maravilla.

Los tapados de todos los años: Terrence Howard, que según dicen está estupendo en su breve papel en Crash, se mete en la categoría de Mejor Actor por Hustle and Flow. Y la sorprendente nominación de Keira Knightley por Pride and Prejudice. Esa si que no se la esperaba nadie. Las dos perjudicadas parecen ser Gwyneth Paltrow por Proof y mi adorada Laura Linney por The Squid and the Whale...

¿Por qué solo hay tres candidatas a la Mejor Canción original? ¿Y como es posible que la esplendida ganadora del Globo de Oro, A Love That Will Never Grow Old de Brokeback Mountain no está entre ellas?

Por cierto: Me vuelvo a apuntar la misma medallita del año pasado. En mis crónicas de la Seminci ya avisé de que una maravilla llamada The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello tenía muchas opciones de llevarse el Oscar al Mejor Corto de Animación. De momento ahí está nominada. El año pasado hice el mismo vaticinio con Ryan y Ryan ganó ese Oscar. tomen ustedes nota, por si acaso

Seguiremos dándole vueltas a las nominadas según se vayan estrenando en España. Esto no ha hecho sino empezar. Pero de una forma espléndida ¿no os parece?

La ceremonia también demostró otra cosa de una forma evidente: TVE no parece estar preparada para asumir con garantías la realización televisiva de una obra tan exigente como los Goya. Desde el primer momento se vio que aquello era un desastre: Concha Velasco, horrenda toda la noche e incapaz de leer con una cierta fluidez los textos que le ponían por delante (¿No había en todo el país una presentadora resultona capaz de cubrir estos mínimos requisitos?) no podía seguir el ritmo de un profesional Resines que parecía resignado a cubrir como mejor pudiera el expediente, peleando con un guión atiborrado de demasiados chistes malos y carente de todo ritmo – como de costumbre – y que no supo sacar partido de un escenario que, eso si, tenia una idea interesante: hacer que los presentadores surgieran literalmente de la pantalla de cine al escenario merced a una especie de pared atrapamoscas – más de uno se quedó enredado en ella – compuesta de tiras blancas entre las que aparecían los susodichos.

La ceremonia también demostró otra cosa de una forma evidente: TVE no parece estar preparada para asumir con garantías la realización televisiva de una obra tan exigente como los Goya. Desde el primer momento se vio que aquello era un desastre: Concha Velasco, horrenda toda la noche e incapaz de leer con una cierta fluidez los textos que le ponían por delante (¿No había en todo el país una presentadora resultona capaz de cubrir estos mínimos requisitos?) no podía seguir el ritmo de un profesional Resines que parecía resignado a cubrir como mejor pudiera el expediente, peleando con un guión atiborrado de demasiados chistes malos y carente de todo ritmo – como de costumbre – y que no supo sacar partido de un escenario que, eso si, tenia una idea interesante: hacer que los presentadores surgieran literalmente de la pantalla de cine al escenario merced a una especie de pared atrapamoscas – más de uno se quedó enredado en ella – compuesta de tiras blancas entre las que aparecían los susodichos.

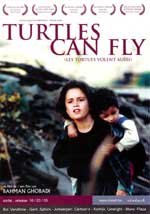

Bahman Ghobadi sabe mucho de eso. Este realizador iraní de origen kurdo, ese pueblo utópico sin país cuyo territorio se extiende a lo largo de cuatro naciones distintas y que ha sufrido persecución y numerosos genocidios a lo largo de su historia vivió, como muchos de sus coetáneos, una infancia bruscamente truncada por la temprana muerte de su padre que le obligó a trabajar desde los quince años para sacar adelante a una familia de ocho miembros. Tuvo más suerte que otros: encontró su vocación en el cine y perseveró a base de cortos, esfuerzo y mucha determinación hasta conseguir ser ayudante de dirección de Abbas Kiarostami, nombre clave del cine iraní, en la película El Viento Nos Llevará. Dos largometrajes presentados con cierto éxito en varios festivales le han llevado a una posición de cierto privilegio desde la que ha acometido la complicada tarea de sacar adelante esta película tan terrible como imprescindible en la que ofrece su particular visión, llena de escepticismo (cuando no claro pesimismo) sobre el futuro de su pueblo y que denuncia de manera harto contundente los infinitos horrores de la guerra desde una sencilla historia protagonizada por un grupo de niños, eternos supervivientes instalados en una tierra de nadie perdida entre la frontera de Turquía e Irak, pocas semanas antes del comienzo de la invasión del país por parte del ejército estadounidense.

Bahman Ghobadi sabe mucho de eso. Este realizador iraní de origen kurdo, ese pueblo utópico sin país cuyo territorio se extiende a lo largo de cuatro naciones distintas y que ha sufrido persecución y numerosos genocidios a lo largo de su historia vivió, como muchos de sus coetáneos, una infancia bruscamente truncada por la temprana muerte de su padre que le obligó a trabajar desde los quince años para sacar adelante a una familia de ocho miembros. Tuvo más suerte que otros: encontró su vocación en el cine y perseveró a base de cortos, esfuerzo y mucha determinación hasta conseguir ser ayudante de dirección de Abbas Kiarostami, nombre clave del cine iraní, en la película El Viento Nos Llevará. Dos largometrajes presentados con cierto éxito en varios festivales le han llevado a una posición de cierto privilegio desde la que ha acometido la complicada tarea de sacar adelante esta película tan terrible como imprescindible en la que ofrece su particular visión, llena de escepticismo (cuando no claro pesimismo) sobre el futuro de su pueblo y que denuncia de manera harto contundente los infinitos horrores de la guerra desde una sencilla historia protagonizada por un grupo de niños, eternos supervivientes instalados en una tierra de nadie perdida entre la frontera de Turquía e Irak, pocas semanas antes del comienzo de la invasión del país por parte del ejército estadounidense. Allí, en ese campo de refugiados, se mueve un ejército de niños comandados con mano férrea por Satélite, un avispado adolescente que se aprovecha de sus conocimientos sobre la colocación de las ansiadas antenas que traerán las noticias de la inminente invasión para convertirse en una pieza clave de esa comunidad formada por niños, ancianos y mujeres (ocioso es preguntarse donde están los adultos, pues no resulta difícil de imaginar en este contexto). Este líder organiza el trabajo de los niños, nada menos que desenterrando minas para después revenderlas, lo que explica que su fiel corte de seguidores esté compuesta de un batallón de tullidos a los que suele faltar algún miembro. A ese campamento llegan una niña que encierra en su mirada toda la tragedia que es capaz de generar una guerra, un hermano sin brazos que tiene visiones sobre el futuro que se cumplen de forma irremisible y un niño prácticamente ciego de apenas un par de años que está a su cargo y que a su vez supone una pesada carga para ambos. La película sigue el devenir cotidiano de esos niños que sobreviven como pueden bajo la amenaza constante de esa muerte que puede llegar en cualquier momento, pegándose a ellos y dejando caer a través suyo reflexiones acerca de la impresionante capacidad de adaptación de esos niños al medio en el que viven, el cotidiano mercadeo de armas, máscaras de gas y deshechos de las sucesivas guerras que forman parte inseparable de ese paisaje desolado, la imprescindible necesidad de información fiable como arma de supervivencia o la sensación de tragedia inmediata y futuro imposible que se adivina en la mirada de esos niños a los que tampoco parece que el próximo advenimiento de los soldados americanos vaya a solucionarles en nada su situación, por más que su vitalismo o cierto sentido del humor puntual, picaresco, ayuden a paliar tanto sufrimiento.

Allí, en ese campo de refugiados, se mueve un ejército de niños comandados con mano férrea por Satélite, un avispado adolescente que se aprovecha de sus conocimientos sobre la colocación de las ansiadas antenas que traerán las noticias de la inminente invasión para convertirse en una pieza clave de esa comunidad formada por niños, ancianos y mujeres (ocioso es preguntarse donde están los adultos, pues no resulta difícil de imaginar en este contexto). Este líder organiza el trabajo de los niños, nada menos que desenterrando minas para después revenderlas, lo que explica que su fiel corte de seguidores esté compuesta de un batallón de tullidos a los que suele faltar algún miembro. A ese campamento llegan una niña que encierra en su mirada toda la tragedia que es capaz de generar una guerra, un hermano sin brazos que tiene visiones sobre el futuro que se cumplen de forma irremisible y un niño prácticamente ciego de apenas un par de años que está a su cargo y que a su vez supone una pesada carga para ambos. La película sigue el devenir cotidiano de esos niños que sobreviven como pueden bajo la amenaza constante de esa muerte que puede llegar en cualquier momento, pegándose a ellos y dejando caer a través suyo reflexiones acerca de la impresionante capacidad de adaptación de esos niños al medio en el que viven, el cotidiano mercadeo de armas, máscaras de gas y deshechos de las sucesivas guerras que forman parte inseparable de ese paisaje desolado, la imprescindible necesidad de información fiable como arma de supervivencia o la sensación de tragedia inmediata y futuro imposible que se adivina en la mirada de esos niños a los que tampoco parece que el próximo advenimiento de los soldados americanos vaya a solucionarles en nada su situación, por más que su vitalismo o cierto sentido del humor puntual, picaresco, ayuden a paliar tanto sufrimiento. De Kiarostami aprendió sin duda Ghobadi las ventajas no solo de articular su historia a través

De Kiarostami aprendió sin duda Ghobadi las ventajas no solo de articular su historia a través

Ghobadi cuenta todo esto con una narrativa mucho más vigorosa de lo que cabría esperar a priori de una película iraní. Afortunadamente se aleja no poco del minimalismo formal de Kiarostami en cuanto a la puesta en escena y a la forma de desarrollar los elementos que pone en juego: se suceden con brío la relación que se establece entre ese líder natural y esa niña horrorizada incapaz de superar la tragedia que lleva en su interior; la dependencia de ese niño casi ciego de ésta última, un vínculo que provoca las imágenes más perturbadoras de toda la película - hay que ver la brillantez con la que está narrada tanto la espeluznante escena de ese niño perdido en el campo de minas como su anterior abandono en medio de la niebla -; las visiones del chico al que le faltan los brazos - especialmente terribles en el tramo final de la película, con las espectrales imágenes de su hermana - o la forma en la que se nos van mostrando las razones por las que Satélite es un pilar esencial de esa comunidad con un poder y una madurez impropios de alguien de su edad, madurez en el fondo solo aparente: véase ese torpe galanteo que hace a la niña o la forma en la que su mundo se derrumba a su alrededor, demostrando que, pese a todo, sigue siendo poco más que un niño. Hay un eficaz manejo de los materiales dramáticos que se van inclinando, lenta pero de forma inexorable, hacia la negrura.

Ghobadi cuenta todo esto con una narrativa mucho más vigorosa de lo que cabría esperar a priori de una película iraní. Afortunadamente se aleja no poco del minimalismo formal de Kiarostami en cuanto a la puesta en escena y a la forma de desarrollar los elementos que pone en juego: se suceden con brío la relación que se establece entre ese líder natural y esa niña horrorizada incapaz de superar la tragedia que lleva en su interior; la dependencia de ese niño casi ciego de ésta última, un vínculo que provoca las imágenes más perturbadoras de toda la película - hay que ver la brillantez con la que está narrada tanto la espeluznante escena de ese niño perdido en el campo de minas como su anterior abandono en medio de la niebla -; las visiones del chico al que le faltan los brazos - especialmente terribles en el tramo final de la película, con las espectrales imágenes de su hermana - o la forma en la que se nos van mostrando las razones por las que Satélite es un pilar esencial de esa comunidad con un poder y una madurez impropios de alguien de su edad, madurez en el fondo solo aparente: véase ese torpe galanteo que hace a la niña o la forma en la que su mundo se derrumba a su alrededor, demostrando que, pese a todo, sigue siendo poco más que un niño. Hay un eficaz manejo de los materiales dramáticos que se van inclinando, lenta pero de forma inexorable, hacia la negrura. Las Tortugas También Vuelan es una experiencia dura, insoportable incluso en sus impresionantes veinte minutos finales, pero al mismo tiempo imprescindible. Su valor radica no ya en consideraciones estéticas que, ante la gravedad de los temas que se tratan, podría ser considerado algo un tanto frívolo – pero que sin embargo ahí están: no hay más que ver el plano del borde del precipicio con el que se inicia la película, el bosque de antenas que intentan ser orientadas o incluso ese aterrador cementerio de casquillos y despojos de la guerra en el que trabajan los niños, por no mencionar algunos planos aéreos de la gente dirigiéndose hacia las colinas o las tomas del manantial para darse cuenta que se mantiene intacta la voluntad de crear una mirada cargada de cierto aliento tan trágico como poético, extrañamente hermosa a ratos – sino en la fuerza de esa realidad que, reconozcámoslo, no nos gusta vernos obligados a mirar de frente. En la locura de la guerra los más perjudicados acaban siempre siendo los mismos, los eslabones más débiles de la cadena, sostiene Ghobadi más allá de consideraciones políticas: contra lo que se pudiera pensar, no es una película pro-invasión USA por más que queden bien retratados los desmanes del sanguinario Hussein y sus baazistas, sino más bien la crónica de una, otra más, decepción anunciada, como queda bastante claro en el desolador plano final con el que Ghobadi cierra su película.

Las Tortugas También Vuelan es una experiencia dura, insoportable incluso en sus impresionantes veinte minutos finales, pero al mismo tiempo imprescindible. Su valor radica no ya en consideraciones estéticas que, ante la gravedad de los temas que se tratan, podría ser considerado algo un tanto frívolo – pero que sin embargo ahí están: no hay más que ver el plano del borde del precipicio con el que se inicia la película, el bosque de antenas que intentan ser orientadas o incluso ese aterrador cementerio de casquillos y despojos de la guerra en el que trabajan los niños, por no mencionar algunos planos aéreos de la gente dirigiéndose hacia las colinas o las tomas del manantial para darse cuenta que se mantiene intacta la voluntad de crear una mirada cargada de cierto aliento tan trágico como poético, extrañamente hermosa a ratos – sino en la fuerza de esa realidad que, reconozcámoslo, no nos gusta vernos obligados a mirar de frente. En la locura de la guerra los más perjudicados acaban siempre siendo los mismos, los eslabones más débiles de la cadena, sostiene Ghobadi más allá de consideraciones políticas: contra lo que se pudiera pensar, no es una película pro-invasión USA por más que queden bien retratados los desmanes del sanguinario Hussein y sus baazistas, sino más bien la crónica de una, otra más, decepción anunciada, como queda bastante claro en el desolador plano final con el que Ghobadi cierra su película.

Por si todo esto fuera poco, Hanecke, mucho más cercano en esta película a los inmensos logros de obras como Funny Games o La Pianista que a los titubeos de Código Desconocido o El Tiempo del Lobo, nos golpea con una de las secuencias más demoledoras e impactantes que uno ha podido ver en una pantalla en los últimos años, una ostia de tal calibre que nos pega al asiento dejándonos sin capacidad alguna de reacción durante largo tiempo… tiempo que Hanecke aprovecha para proponer unos veinte minutos finales que, lejos de resolver algunos de los enigmas planteados a lo largo de la película, deja abiertas varias posibilidades a la imaginación del espectador, que, un tanto comprensiblemente abrumado por la dureza de la experiencia que acaba de vivir, puede perderse con facilidad en el juego planteado con mano maestra por este austriaco que está empeñado en llevar hasta las últimas consecuencias ese dogma de fe con el que ejerce su profesión según el cuál el papel del cineasta es rascar allí donde más duele, desvelar lo que no se quiere saber ni ver y obligar al espectador a plantearse cuestiones de lo más serias.

Por si todo esto fuera poco, Hanecke, mucho más cercano en esta película a los inmensos logros de obras como Funny Games o La Pianista que a los titubeos de Código Desconocido o El Tiempo del Lobo, nos golpea con una de las secuencias más demoledoras e impactantes que uno ha podido ver en una pantalla en los últimos años, una ostia de tal calibre que nos pega al asiento dejándonos sin capacidad alguna de reacción durante largo tiempo… tiempo que Hanecke aprovecha para proponer unos veinte minutos finales que, lejos de resolver algunos de los enigmas planteados a lo largo de la película, deja abiertas varias posibilidades a la imaginación del espectador, que, un tanto comprensiblemente abrumado por la dureza de la experiencia que acaba de vivir, puede perderse con facilidad en el juego planteado con mano maestra por este austriaco que está empeñado en llevar hasta las últimas consecuencias ese dogma de fe con el que ejerce su profesión según el cuál el papel del cineasta es rascar allí donde más duele, desvelar lo que no se quiere saber ni ver y obligar al espectador a plantearse cuestiones de lo más serias.